研究内容Laboratory

無機化学・無機材料分野

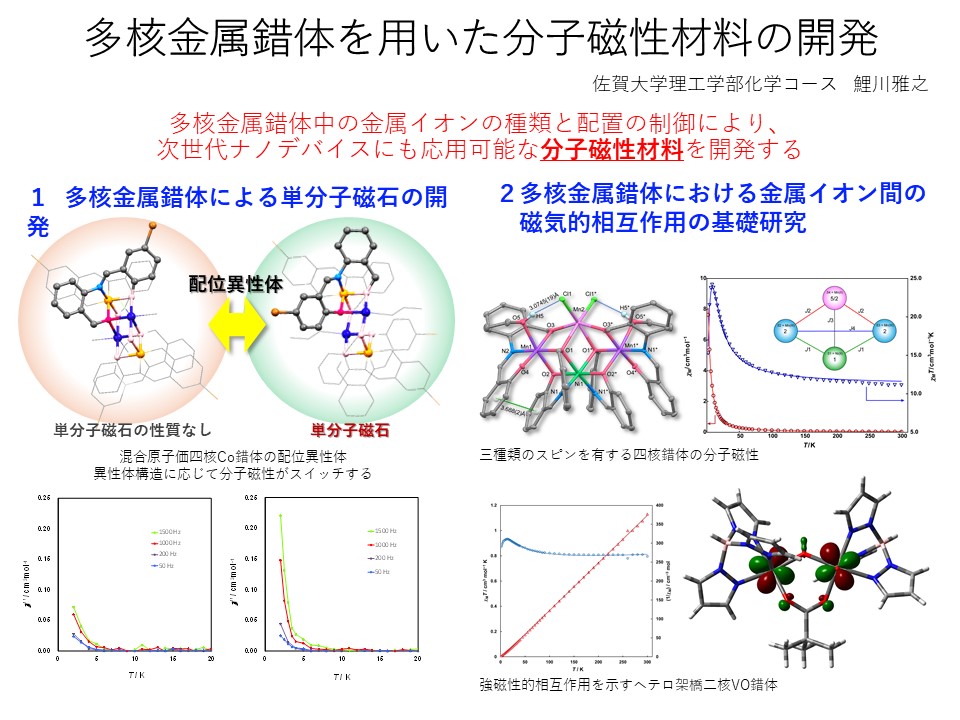

多核金属錯体を用いた分子磁性材料の開発(鯉川雅之)

多核金属錯体は、1つの分子内に複数の遷移金属イオンを持ち、それらの種類や相互配置を精密に制御することで、多様な物性を発現する特徴があります。この特性を活かし、私たちは多核金属錯体における金属イオン間の磁気的相互作用を詳細に研究しています。特に、強いスピン相関や異方的な磁気特性に着目し、単分子磁石(SMM)のような次世代の量子磁気デバイスとしての応用可能性を追求しています。これらの分子磁性材料は、高密度情報記録や量子コンピューティングといった先端技術への貢献が期待されています。

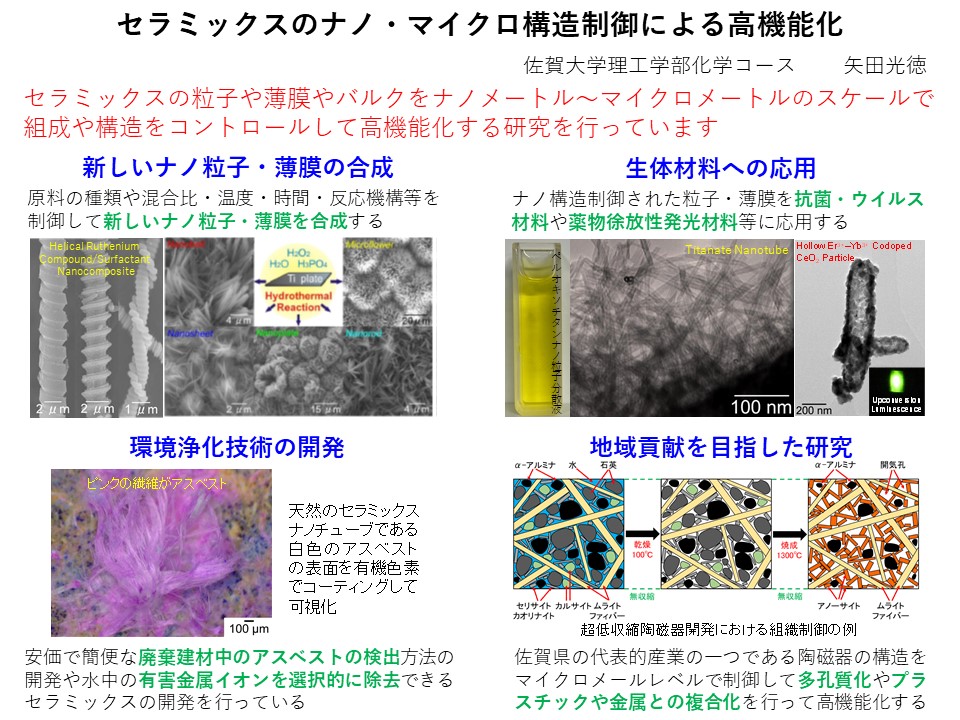

セラミックスのナノ・マイクロ構造制御による高機能化(矢田光徳)

セラミックスの粒子や薄膜やバルクをナノメートルもしくはマイクロメートルのスケールで組成や構造をコントロールして高機能化する研究を行っています。これまで、高機能化の例として、生体材料、発光材料、触媒材料、エネルギー貯蔵材料等への応用に関する研究を行ってきました。現在、佐賀県の代表的産業の一つである陶磁器の高機能化に関する研究や、環境浄化を目的としたアスベストの検知方法の開発や有害重金属イオン吸着材の開発等を行っています。

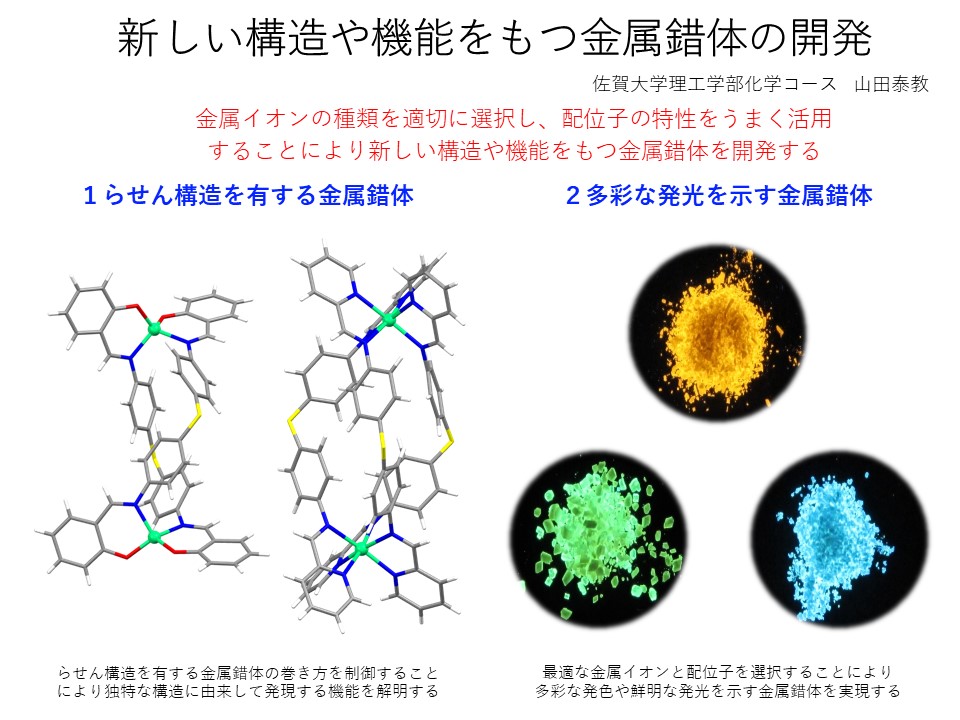

新しい構造や機能をもつ金属錯体の開発(山田泰教)

らせん構造を有する金属錯体は、形の美しさに対する興味だけでなく、独特な構造に由来して発現する機能に期待が持たれています。金属錯体に限らず、らせん構造には右巻きと左巻きの二種類が可能ですが、この巻き方を自在に制御することができれば、新しい材料や医薬品の開発にも可能性が拡がります。我々の研究室では、このようならせん構造をはじめ、金属錯体の構造制御に関する研究を行っています。一方、金属錯体は無機物である金属と配位子と呼ばれる有機物で構成されますが、二種類の成分を含むからこそ実現できる機能があります。その代表格が多彩な発色や鮮明な発光であり、金属錯体が示す色や光も我々の研究対象の一部です。

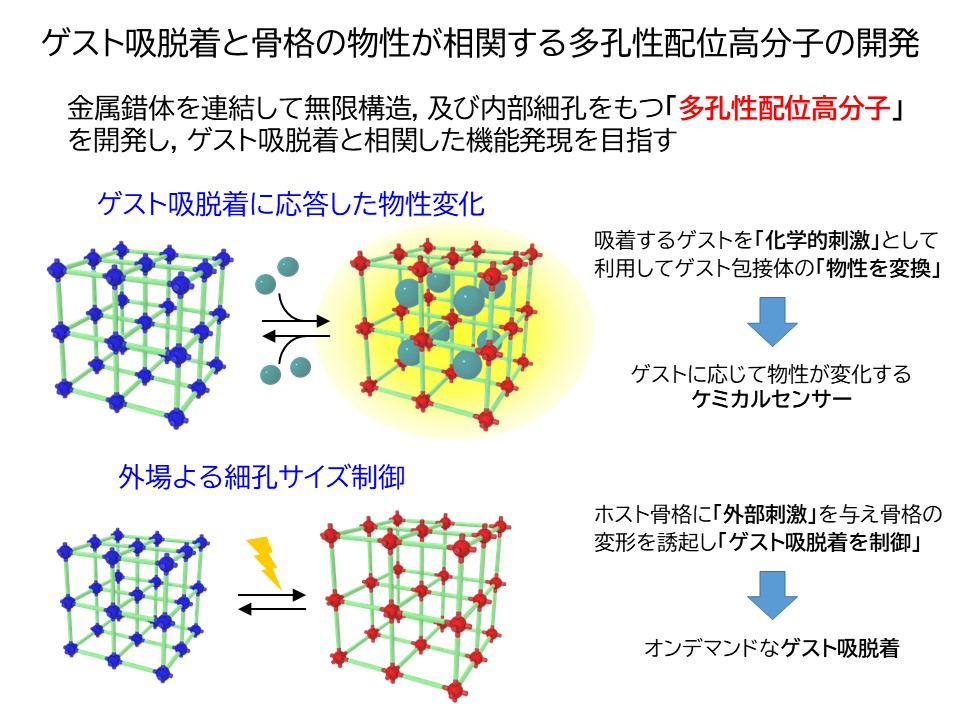

ゲスト吸脱着と骨格の物性が相関する新規多孔性配位高分子の開発(米田宏)

金属錯体は、金属イオンに配位子と呼ばれる有機分子が結合したナノメートルサイズの無機-有機複合体分子であり、構造や性質の多様性が特徴です。さらに金属錯体分子を規則的に連結して多次元構造に展開した「配位高分子」、さらにナノサイズの細孔を有する「多孔性配位高分子」は、金属錯体の物性・機能を連動させて高度化する高次組織体形成の基盤となります。我々の研究室では、双安定性を示す多孔性配位高分子を開発しています。これらの錯体をホスト骨格として用いて、細孔中に吸着されたゲスト分子に応じた骨格の磁気特性変換や、光照射より骨格の変形を誘起しゲスト分子の吸脱着を制御など骨格の物性とゲスト吸脱着が相関した新材料の開発を目指しています。

有機化学・有機材料分野

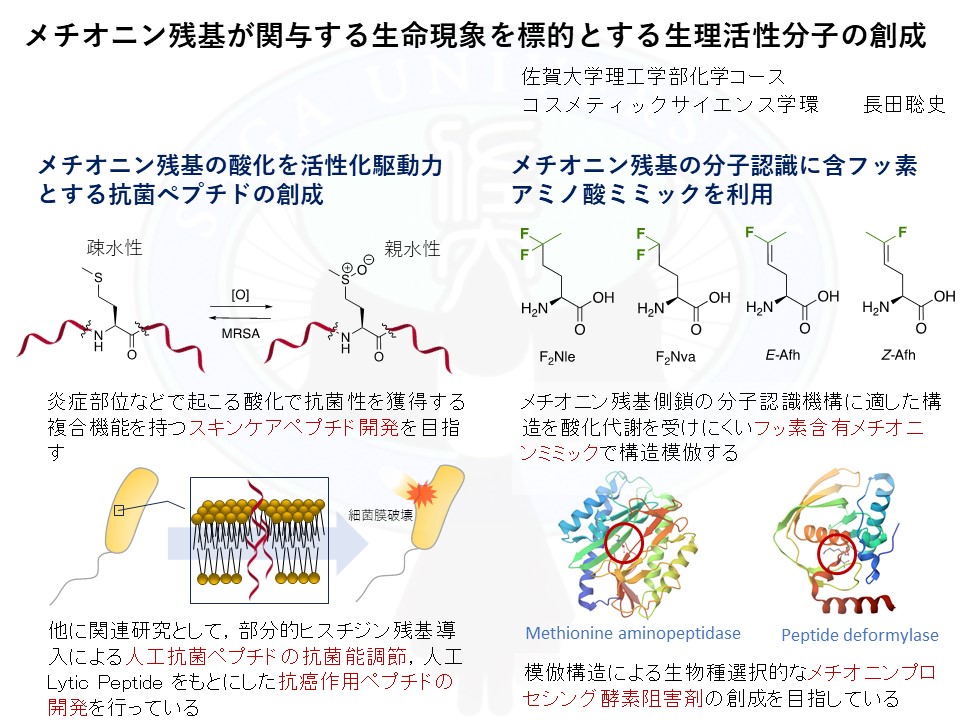

抗菌作用・抗癌作用をもつペプチドミミック分子の創成(長田聰史)

タンパク質合成に用いられる20種の標準アミノ酸は分子進化の中で収斂したと考えられます。メチオニンのチオエーテルの特徴の何が有利だったのか?イソロイシンとロイシンの違いはどうして必要だったのか?といった素朴な疑問から、ペプチドの生理活性における側鎖の寄与について含フッ素アミノ酸ミミック分子を用いた分子認識の差異や、生体膜作用ペプチドにおける疎水性アミノ酸側鎖の生理作用への寄与の差異について人工設計ペプチドを用いて研究をしています。これらの基礎的な知見をもとにして、生体内の微小環境の差異を見分けることのできる抗菌作用/抗癌作用ペプチドの創成を目指しています。

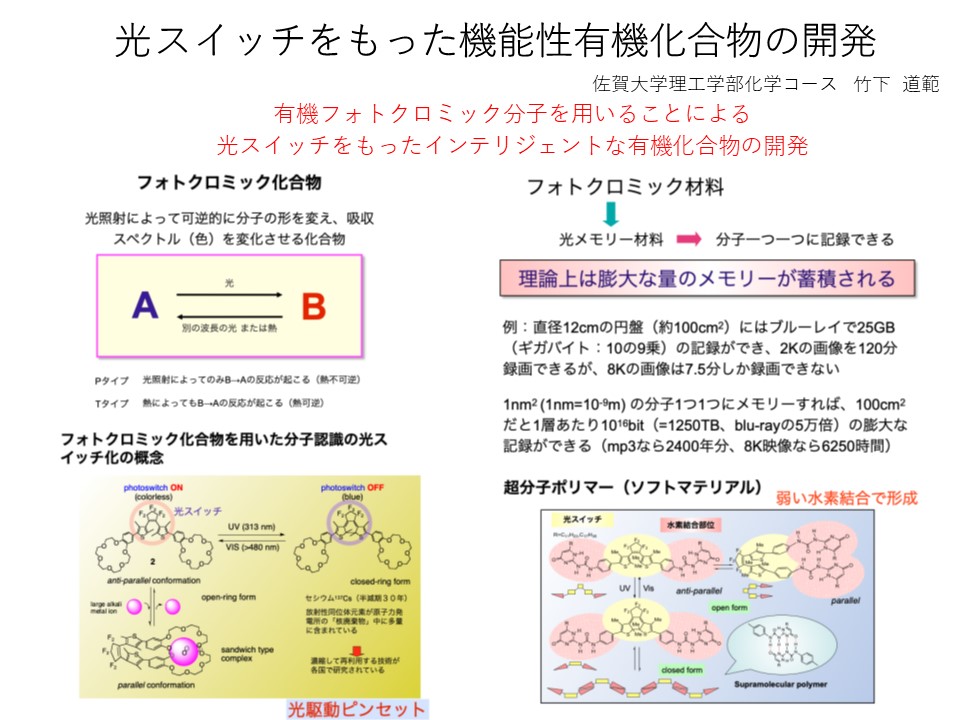

光スイッチをもった機能性有機化合物の開発(竹下道範)

フォトクロミズムとは、光によって可逆的に構造および色が変化する現象です。我々は、その中でも有機化合物の有機フォトクロミック化合物に着目して、光メモリー素子や、光によって動く超分子化合物の開発、分子認識の光スイッチ化など、インテリジェンスをもった新しい有機化合物の開発を行っています。

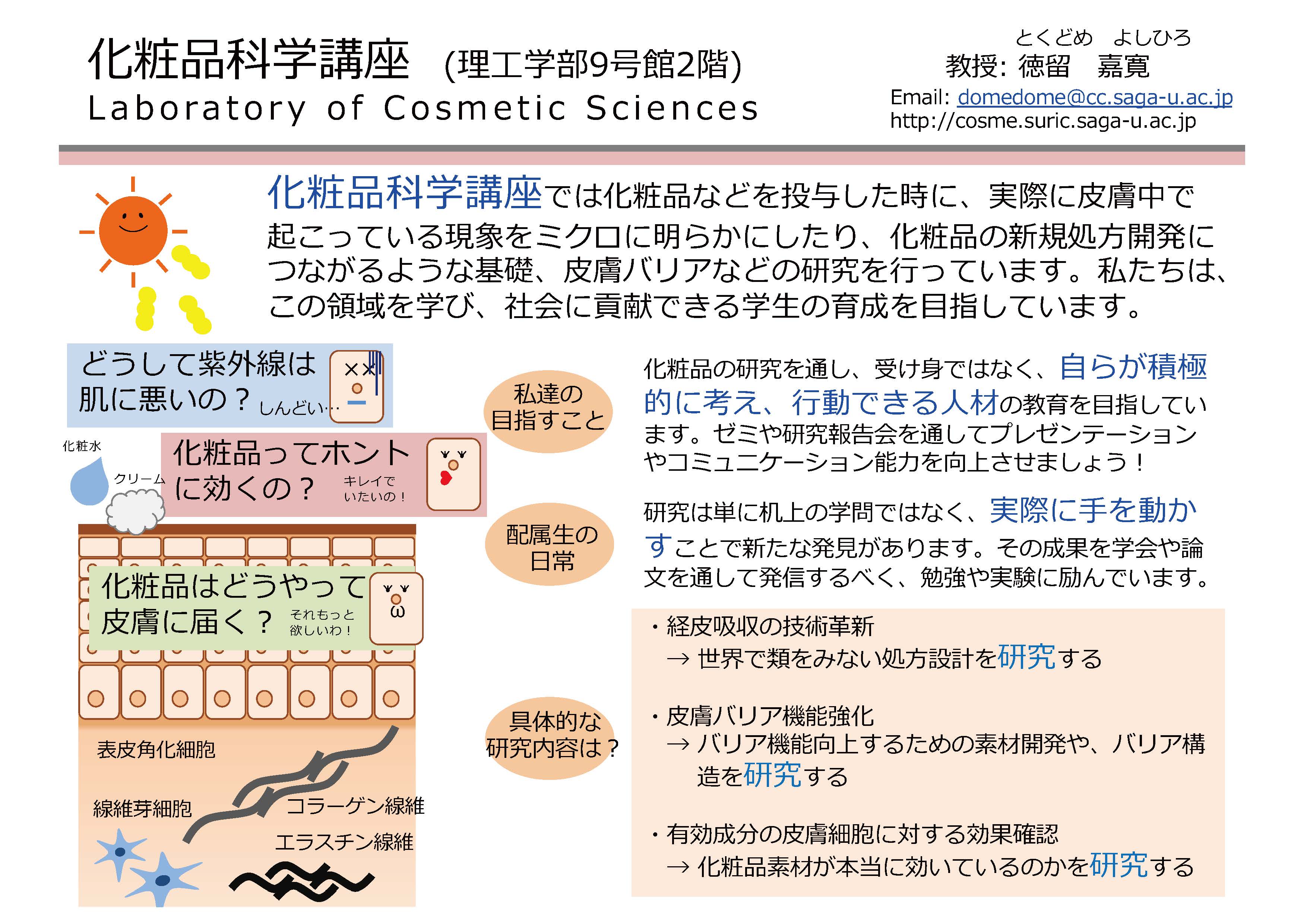

水溶性高分子を皮膚中に送り込む化粧品にも応用可能なDDS技術の開発(徳留 嘉寛)

「皮膚に成分を届ける」ための研究を行っています。スキンケアや医薬品に使われる成分を、より安全に、より効果的に届けるために、ナノキャリアや吸収促進技術などを活用しています。さらに、佐賀県産を含むさまざまな天然素材について、肌に良い効果があるかどうかを実験で調べており、素材の科学的な裏づけを明らかにしています。企業との連携も多く、化粧品や医療分野で活躍できる実践力を養うことができる研究室です。

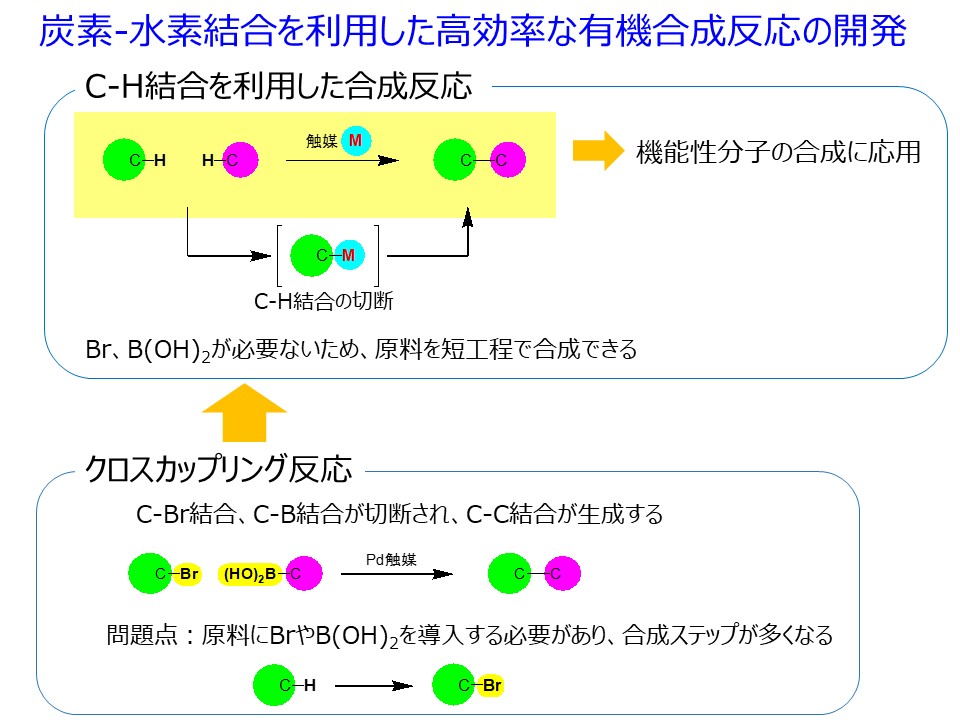

炭素-水素結合を利用した高効率な有機合成反応の開発(小山田重蔵)

物理化学分野

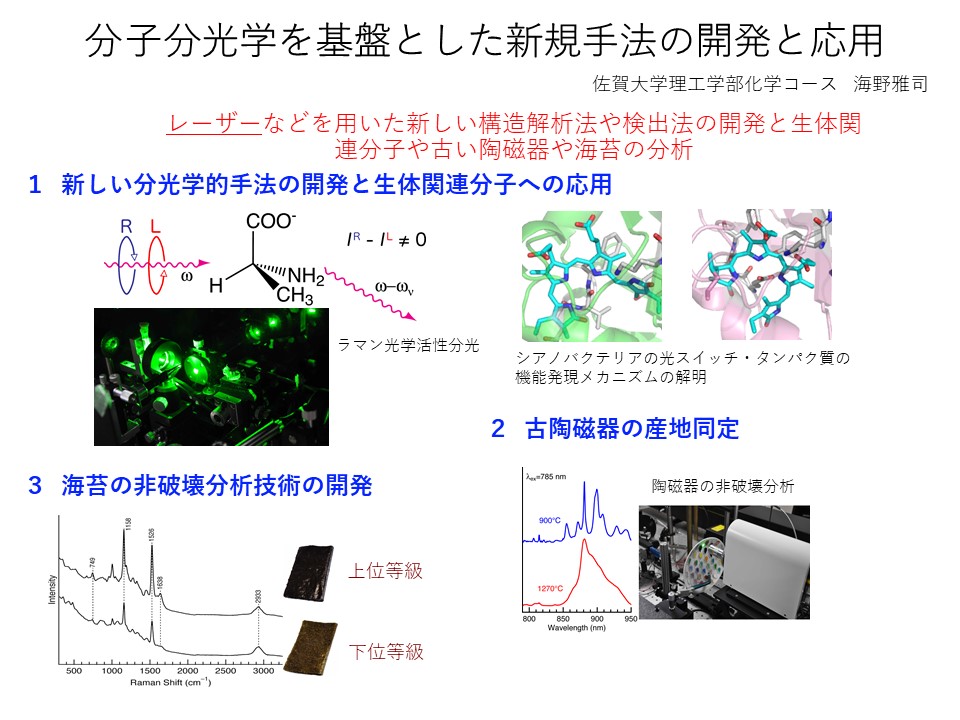

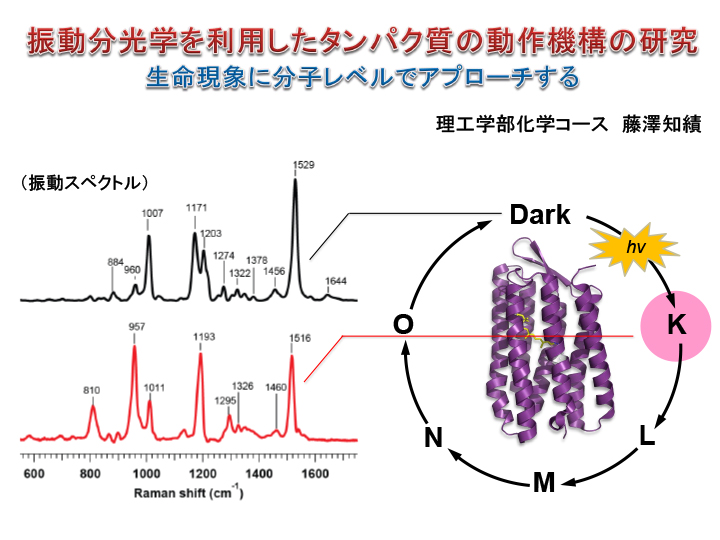

分子構造を調べる新しい分光法の開発(海野雅司)

生命現象を理解する上で鍵を握るタンパク質の機能を分子構造レベルで明らかにするため、ラマン光学活性分光などの分子構造を解析する新しい手法の開発に取り組んでいます。古陶磁器の産地同定法や海苔の非破壊分析技術の開発にも取り組んでいます。

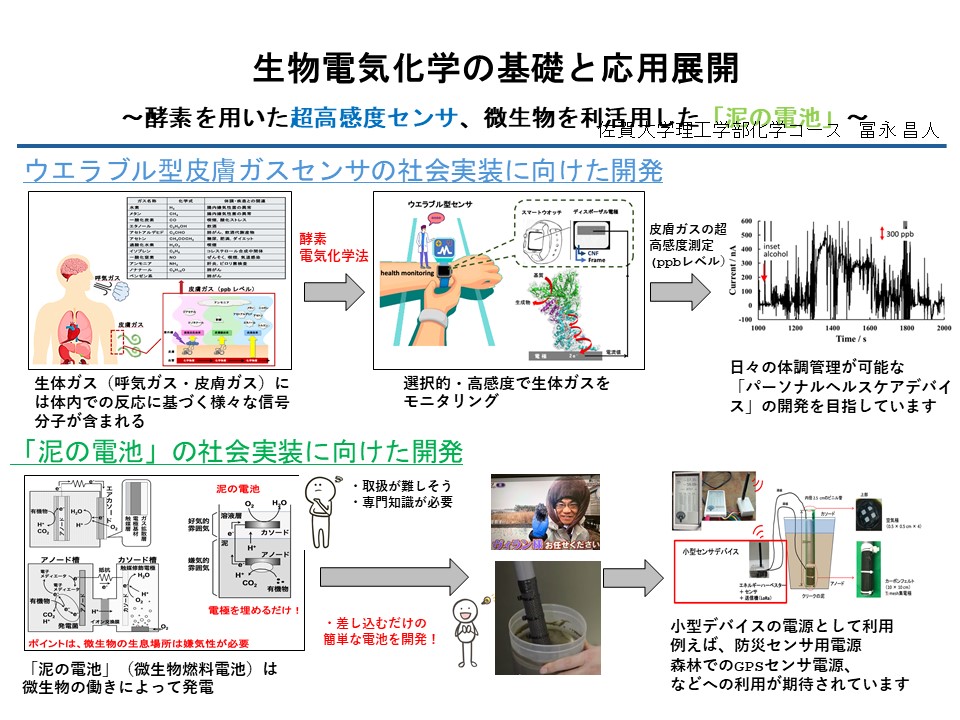

生物電気化学の基礎と応用展開〜酵素を用いた超高感度センサの開発、微生物を利活用した「泥の電池」〜(冨永昌人)

生物電気化学は、生体分子や微生物などの生体物質と電極との間での情報交換やエネルギー交換のインターフェイスを研究する分野です。例えば、酵素と電極との電子授受反応の基礎研究により、酵素反応を電気信号として検出できるようになります。これにより、皮膚から発生するガス、例えば、アルコールガスやアセトアルデヒドガスなどを超高感度でリアルタイムでモニタリングできるようになりました。現在は、ウエラブルの生体ガスセンサを開発しています。将来は、スマートWatchのように携帯して常時生体ガスを測定することで容易に健康状態をモニタリングできると考えられます。また、生物電気化学法により微生物が生成する電流を取り出すことができます。下水や河川の泥、干潟などの栄養分を多く含む「泥」や「排水」から微生物により発電することができます。これらは、「微生物燃料電池」と呼ばれます。我々は独自に「泥の電池」と呼ぶものを開発しています。将来、小型センサ用の独立電源として大きな期待が寄せられています。

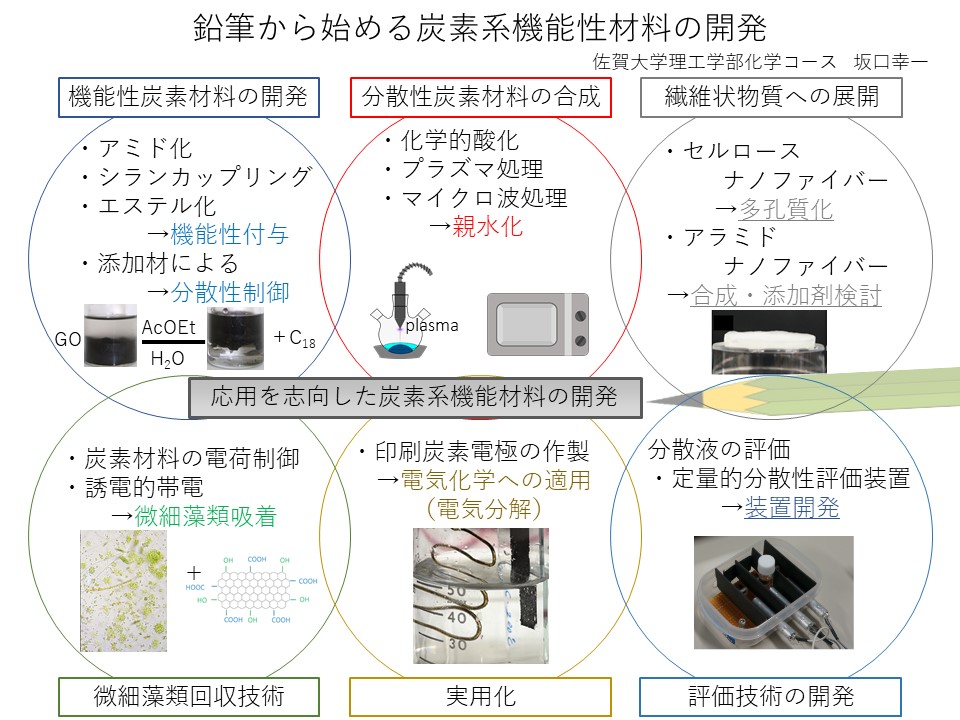

鉛筆から始める最新エレクトロニクス材料の開発(坂口幸一)

鉛筆の芯の主成分であるグラファイトは、シート状の炭素であるグラフェンが積み重なった物質です。グラフェンはエレクトロニクス材料として極めて優れた特性を持っています。当研究室では、このグラフェンを化学的に取扱い、グラフェン誘導体を合成することで、インク化などの機能性を付与する研究を行っています。一方で、鉛筆の軸は木材から成っており、木材をナノサイズまで解繊したセルロースナノファイバーは薄膜から多孔質膜まで形態を変化させることが可能なことから、その制御方法や応用に関する研究も行っています。また,研究室で生み出した物質を評価するための装置開発や,実際に応用できるかを検証するためのデバイス化とデバイスの評価も行っています。様々な視点を持ちながら,グラフェンを広く世の中に送り出せるよう日々研究を行っています。

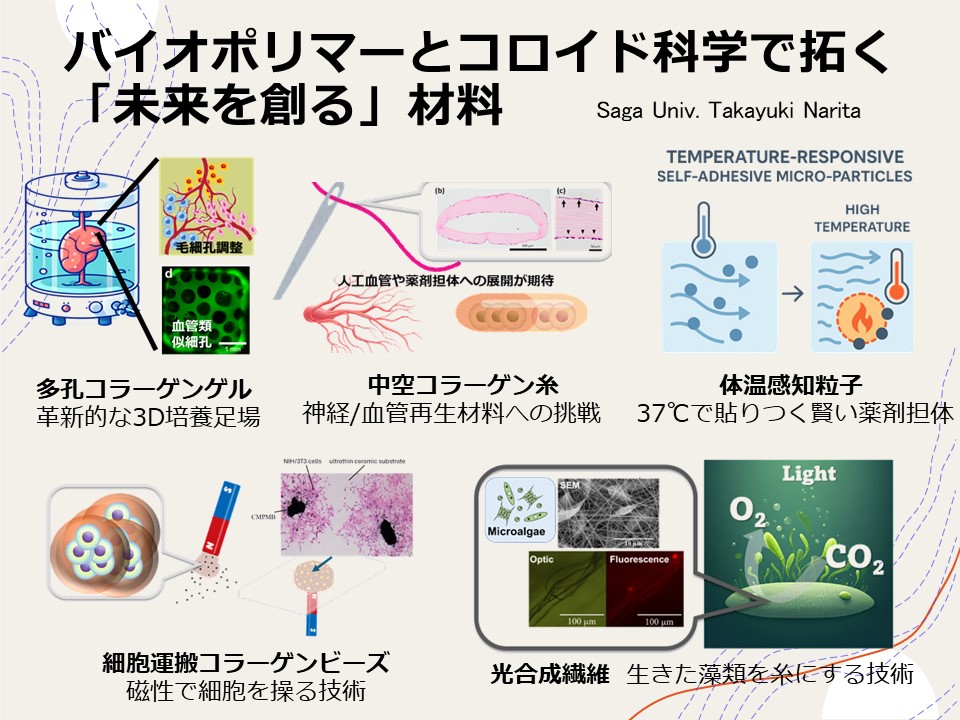

バイオマテリアルの自己組織化を利用した材料と薬剤担体の開発(成田貴行)

コラーゲンは体内で最も豊富なタンパク質であり、近年、革新的な医療素材として大きな注目を集めています。シート状やチューブ状など用途に応じて多様な形に成形でき、細胞の増殖や組織再生の足場として機能します。この特性を活かし、神経再生治療、人工血管の開発、さらには培養肉の生産まで、幅広い分野での応用が期待されています。当研究室では、細胞外マトリックスであるコラーゲンやアルギン酸が、特殊な条件下で規則的なパターンを自発的に形成する現象を見出しました。この発見を基盤として、医療分野や食糧問題の解決に向けた新たなアプローチを推進しています。さらに、カプセル技術の応用研究にも取り組んでいます。刺激に応じて心臓のように拍動するカプセルや、発熱部位に選択的に接着する粒子など、次世代のドラッグデリバリーシステムの構築にも挑戦しています。

生物の光化学反応を分子レベルで解明する(藤澤知績)

分析・化学工学分野

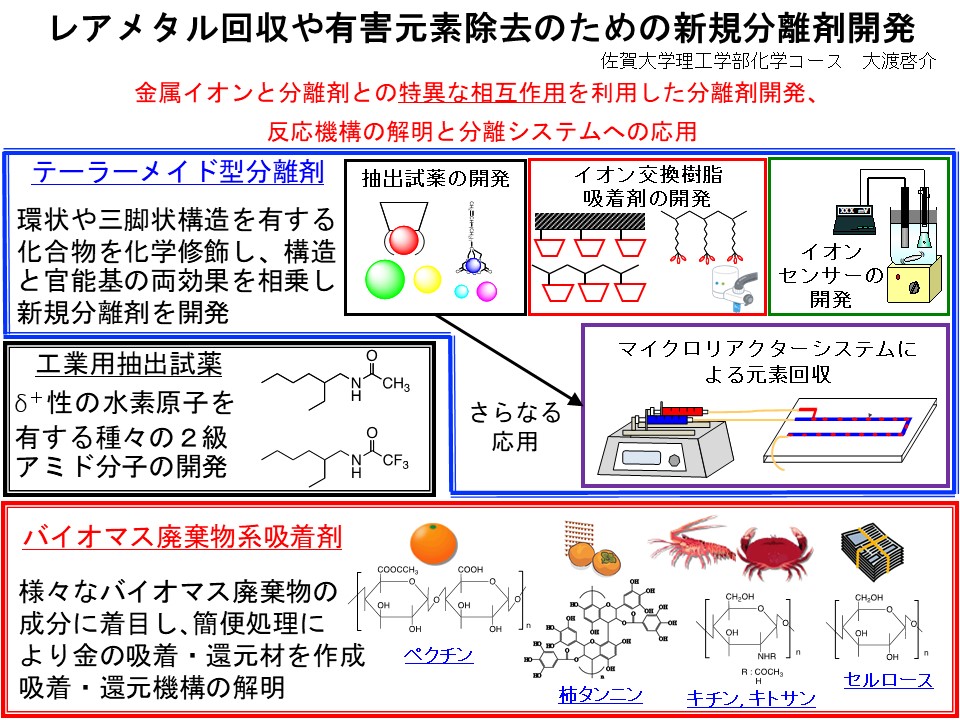

金属分離剤の開発(大渡啓介)

さまざまな先端材料にはレアメタルのような有価金属が含まれています。金属資源は産業に重要で、資源に乏しい我が国では都市鉱山からのリサイクルによる回収が望まれています。しかし、使用済みの電化製品に含まれる元素は多種にわたり、しかも含有量は微量です。対象となる金属資源を選択的に分離回収・除去する分離剤の開発が必要です。本研究では環状や三脚状のような特殊な構造を基体とする新規分離剤の開発を行い、導入する官能基の効果に加え、特殊な構造効果を相乗させることで新たな分離機能の発現について検討しています。また、極弱いδ+性を有する2級アミドのN-H水素原子に着目し、新規の工業用のアニオン分離・回収剤の開発も進めています。さらに、さまざまなバイオマス廃棄物を用いた金の吸着・還元材を開発し、その吸着・還元作用についても検討しています。

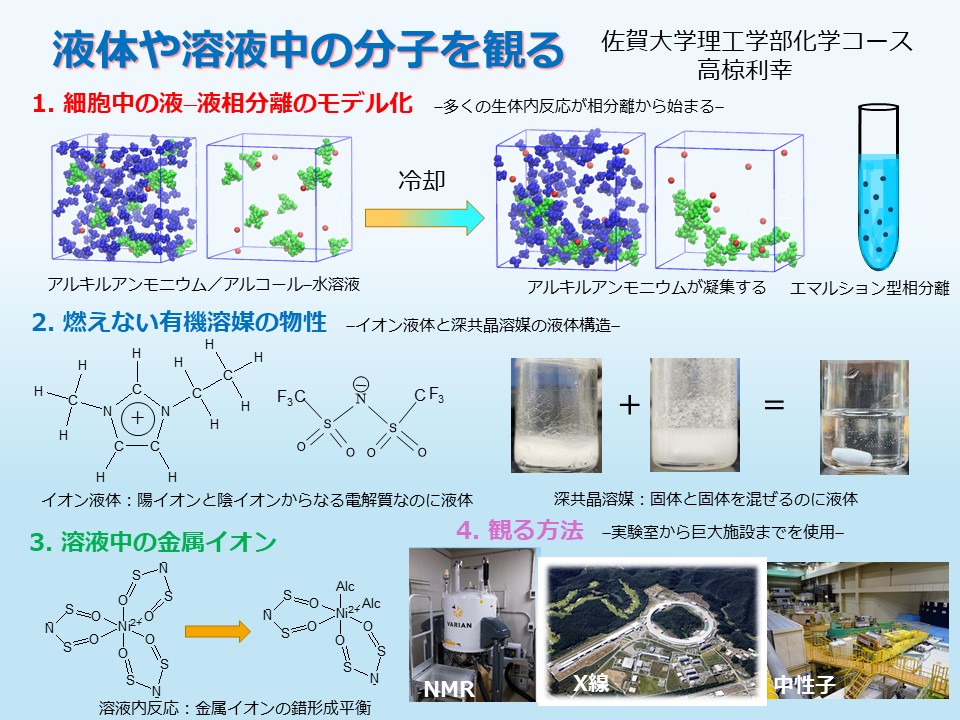

分子レベルで観る液体構造と溶液中の化学反応(高椋利幸)

化学反応のほとんどが溶液中で起こります。化学合成や物質分離を効率よく行うためには、反応のメカニズムを本質的に理解する必要があります。そのためには、化学反応の場となる溶媒(液体)や溶液中に溶けている化学物質の状態を知ることが必要です。私たちはX線、中性子、赤外線などの光を使って、水、有機溶媒、イオン液体や深共晶溶媒などの液体構造を明らかにしています。また、溶媒のなかに溶解している分子やイオンが液体分子にどのように取り囲まれているかを実験的方法とコンピュータシミュレーションを用いて分子レベルで観測しています。これらの観測結果をもとに溶液中で起こる化学反応のメカニズムを解明しています。

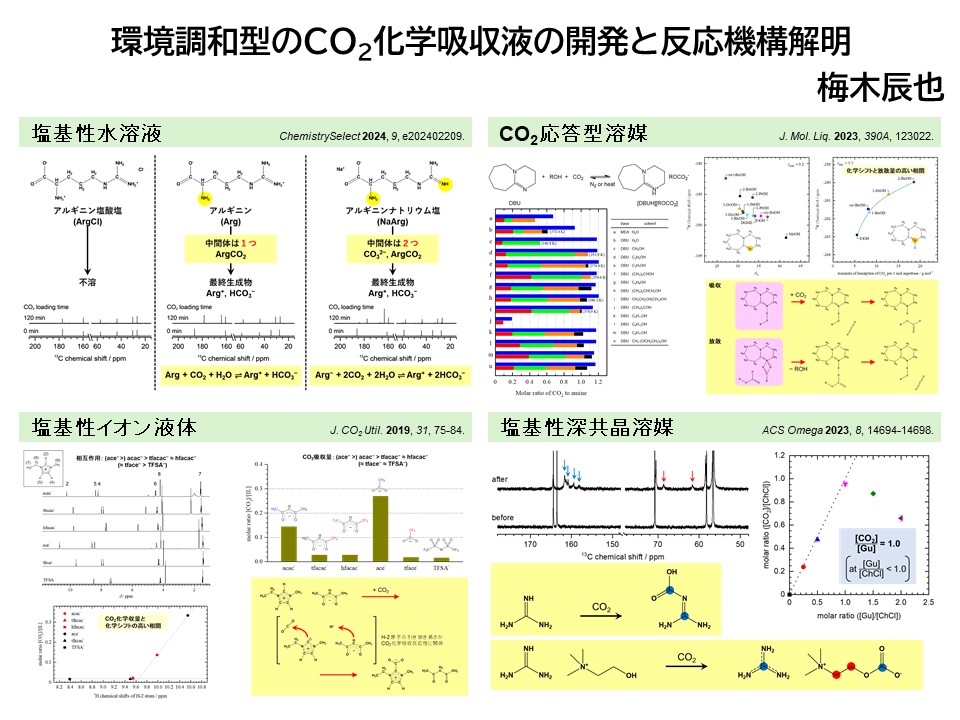

環境調和型のCO2化学吸収液の開発と反応機構解明(梅木辰也)

CO2削減に向けて、発電や産業活動などから排出されるCO2を効率的に分離・回収し、地中への貯留や有用物質への転換を行う技術の高度化は、地球温暖化対策の重要な柱の一つです。しかし、現在広く用いられているアミン系吸収液は、腐食性や高エネルギー消費、環境負荷といった課題を抱えています。そこで本研究室では、より安全で持続可能な「環境調和型溶媒」である水、イオン液体、深共晶溶媒を対象に、CO2を低圧・低濃度条件下でも可逆的かつ選択的に吸収・脱離できる化学吸収液の開発を行っています。加えて、核磁気共鳴分光法(NMR)を駆使し、分子レベルでの吸収・脱離反応の機構解明に取り組んでいます。

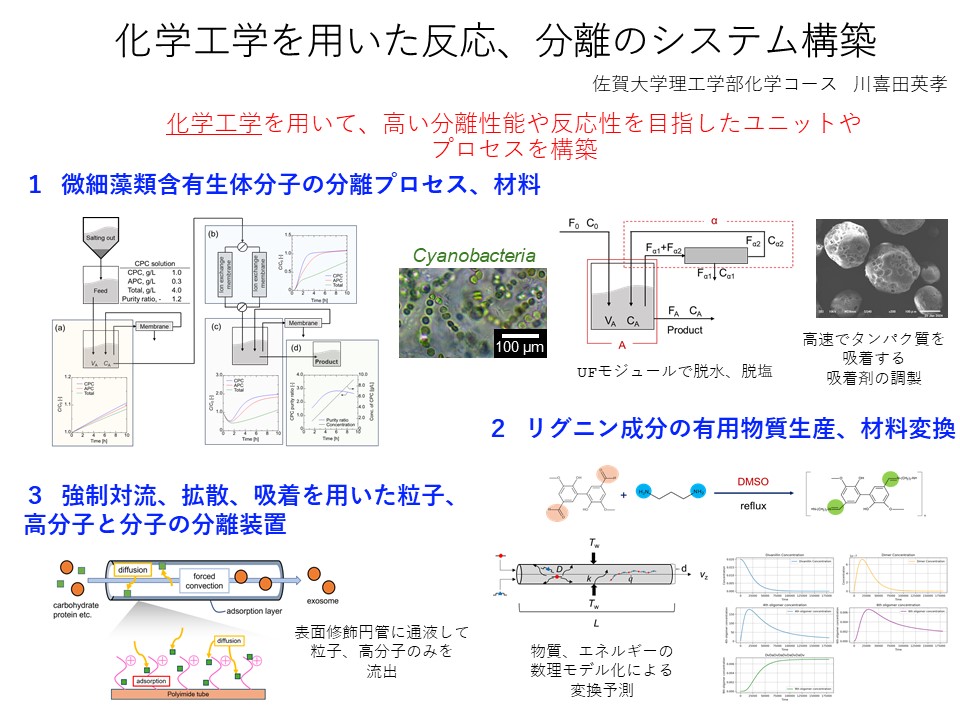

化学工学を用いた反応、分離のシステム構築(川喜田英孝)

化学工学を用いた、高い分離性能や反応性を目指したユニットやプロセス構築に関する研究を行っています。微細藻類中に含有するタンパク質や多糖などの生体分子を回収するための、分離ユニットやプロセス、そして高分子重合を用いて調製した吸着分離材料の開発を行っています。また、リグニン成分の材料変換を目指した反応器設計を進めています。さらに、高分子や粒子と分子の分離を目指した、表面修飾した円管による分離装置の開発を行っています。いずれの研究でも、実験と数理モデルを融合させ、性能の高いユニットやプロセスの開発や性能予測を行っています。

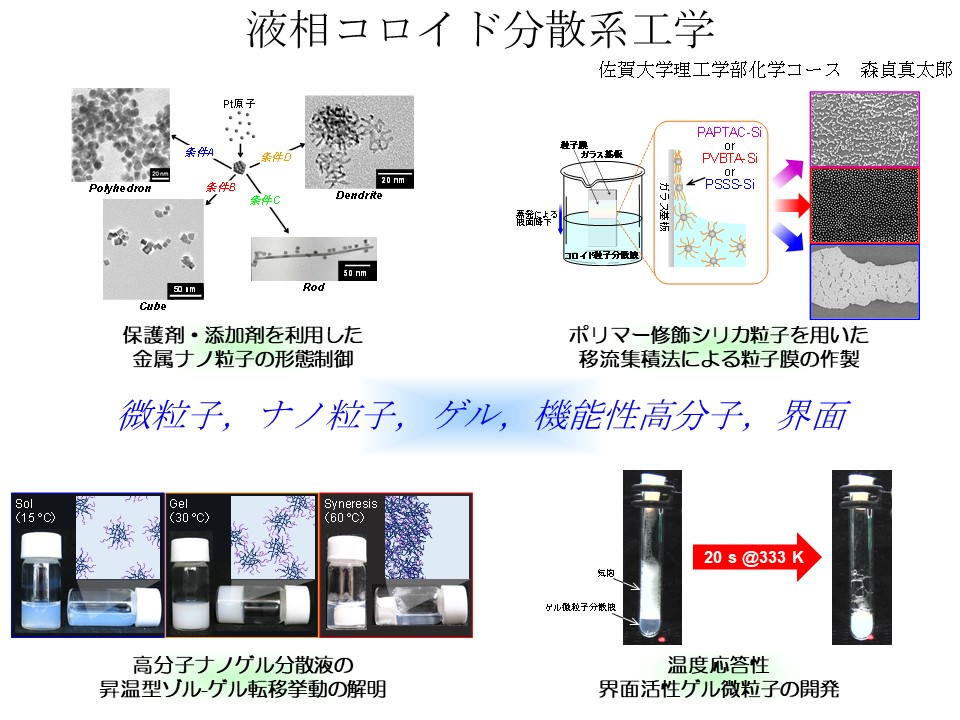

液相還元法による金属ナノ粒子の形態制御(森貞真太郎)

金属ナノ粒子の代表的な合成法の一つである液相還元法は、他の合成法に比べて粒子の大きさや形の制御性に優れているという特徴があります。この方法では、溶液中の金属イオンが還元剤によって還元され、発生した金属原子の衝突・結合によって金属ナノ粒子が形成されます。この際、生成したナノ粒子同士の凝集を防ぐために高分子や界面活性剤といった保護剤が添加されます。このように、ナノ粒子の液相還元合成では還元剤と保護剤が必要となるのですが、これらは生成するナノ粒子の形態にも影響を及ぼします。私たちの研究室では、液相還元法によって合成される金属ナノ粒子の形態と用いた還元剤や保護剤との関係を明らかに、様々な形のナノ粒子を自在に合成できるようになることを目指して研究を行っています。

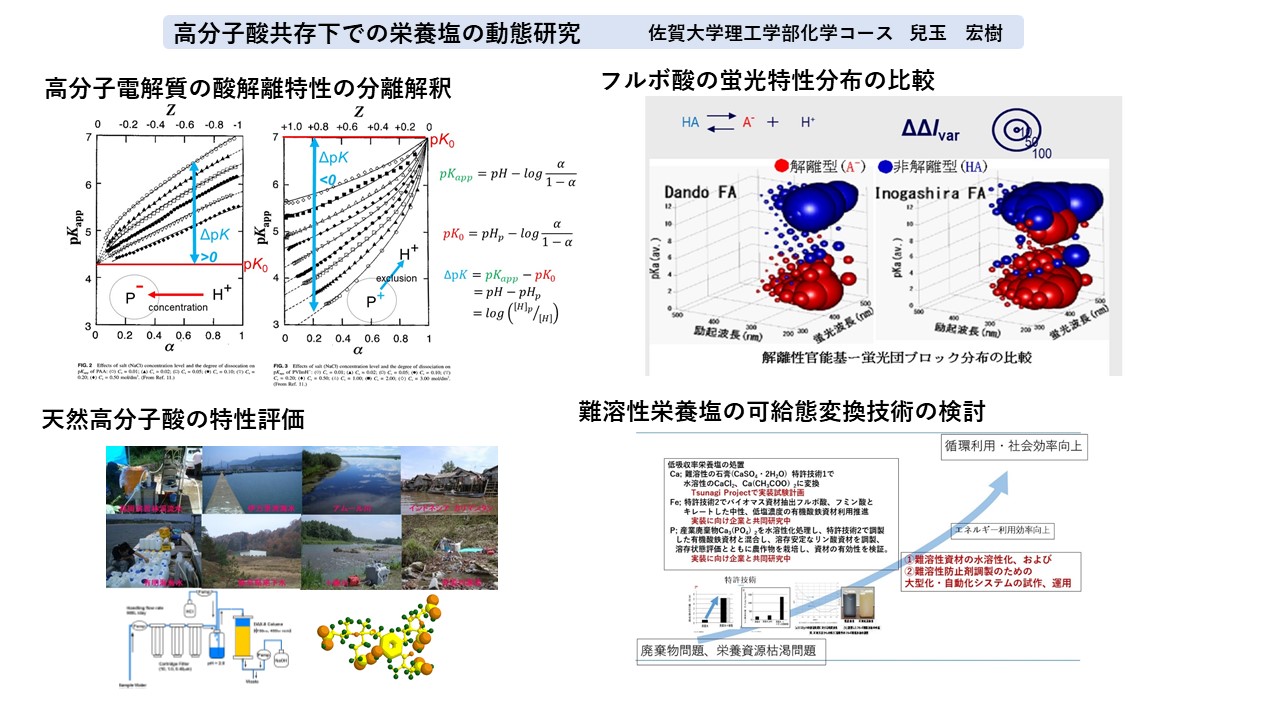

高分子酸共存下での栄養塩の動態研究(兒玉宏樹)

共存成分の空間的分布や結合配置に不均一な分布を生じさせる高分子量分子を含む系における物質動態について研究を行っています。対象物質は天然系では水、土、大気などに分布する腐植物質に代表される有機酸、合成系ではイオン交換や界面活性能を持つイオン交換体や高分子電解質があります。その高分子量分子の共存により、有用な栄養塩や有害金属等の極性イオンや非極性の有機小分子の移動、蓄積、吸収等の動態への影響について、理学・工学・農学・地質学等の多角的な視点からアプローチしています。

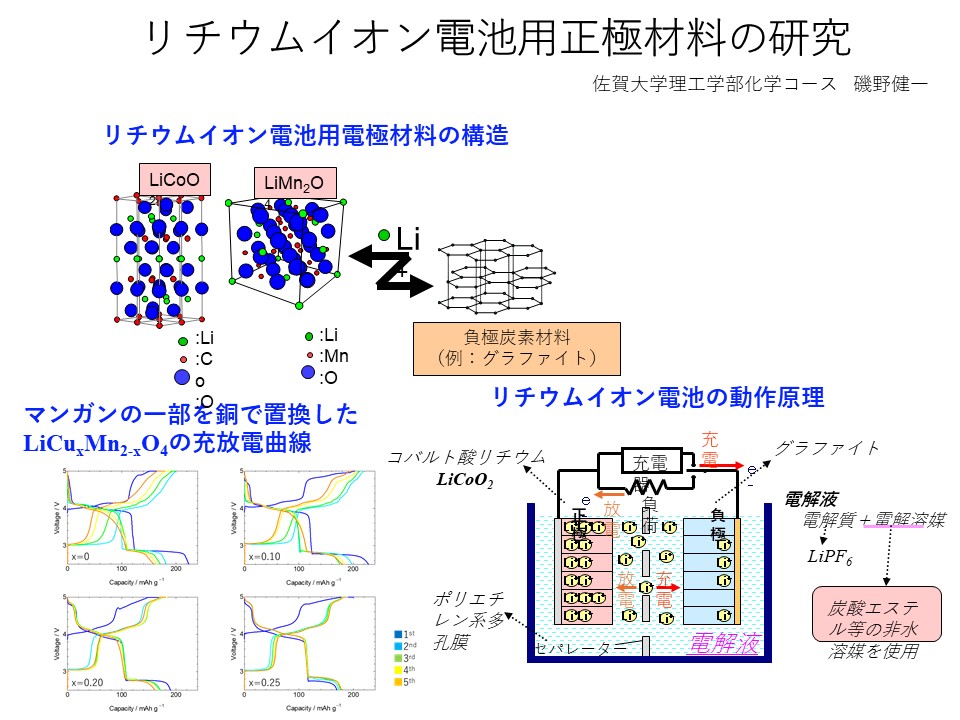

リチウムイオン電池用正極材料の開発(磯野健一)

携帯電話やデジタルカメラなどに使用されているリチウムイン電池は、1991年にソニーと旭化成が商品化に成功した二次電池です。現在はハイブリッドカーの一部や電気自動車などにも使用されています。リチウムイオン電池は、リチウムを含む材料を正極として用い、そのリチウムがイオンとして負極材料に取り込まれることで充電、逆の動作で放電を行います。あたかもリチウムイオンが正極と負極の間を行き来するように思えることからリチウムイオン電池と名付けられました。今でも高性能なリチウムイオン電池ですが、さらなる性能の向上のため、正極材料.負極材料、電解液の研究がすすめられています。私たちの研究室では正極材料に特化した研究を行い、リチウムイオン電池の性能向上を目指して研究しています。